5,2 milliards d’euros. C’est ce que l’utilisation de l’eau coûte chaque année en France. De l’échelle européenne à l’échelle locale, une multitude d’acteurs gère l’eau courante mais leurs compétences sont parfois difficiles à saisir.

SDAGE, SAGE, DCE, CSP, PDM, CLE, … Le secteur de l’eau possède de nombreux acronymes qui cachent une kyrielle de directives, d’acteurs et de plans d’actions censés garantir la potabilité de l’eau du robinet. Il est parfois difficile de s’y retrouver et de comprendre le rôle de chacun.

Le 23 octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est adoptée par l’Union européenne. Elle pose les bases de la réglementation en vigueur aujourd’hui dans le code de la santé publique (CSP). Elle planifie sur des périodes de six ans (2010-2015 ; 2016-2021 ; 2022-2027). L’objectif était d’atteindre le “bon état” des masses d’eau dans l’ensemble des États membres en 2015. Dans le droit français, les lois sur l’eau font partie du Code de la Santé publique (CSP).

L’Agence de l’eau, le porte-monnaie de la gestion de l’eau

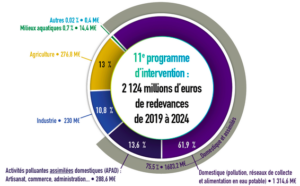

Les Agences de l’eau sont les porte-étendards de la politique de l’eau en France. Elles financent et mettent en œuvre les politiques européennes et nationales à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Ce sont des zones, au nombre de sept en France métropolitaine, dans lesquelles les eaux de pluie et de rivières convergent vers une même embouchure. Il existe ainsi sept agences de l’eau. La Bretagne fait partie du bassin hydrographique Loire-Bretagne qui s’étend du Finistère au nord de l’Auvergne, en passant par le Centre-Val de Loire. Concrètement, une Agence de l’eau octroie des aides financières pour les travaux sur les réseaux d’assainissement des collectivités locales, les équipements d’alimentation en eau mais aussi des actions de prévention sur la pollution de l’eau ou encore, plus récemment, les mesures agro-environnementales (MAEC) à destination des agriculteurs. Ce portefeuille est financé par les usagers grâce à une redevance comprise dans la facture d’eau des utilisateurs.

Afin de définir à qui sera reversé l’argent récolté par la redevance, un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) fixe les grandes directives, les objectifs et les priorités de l’Agence de l’eau sur son territoire. Un comité de bassin se réunit au sein de l’agence afin de l’élaborer et de le mettre en œuvre. Pour le bassin Loire-Bretagne, il est composé de 190 membres aux intérêts divers. 76 élus, 38 professionnels de l’industrie (agriculture, pêche, tourisme, électricité …), 38 membres d’associations environnementales et 38 fonctionnaires. Thierry Burlot, le président de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, a été réélu à la présidence du comité le 13 février 2024.

L’eau à côté de chez vous

Dans le prolongement des SDAGE, des Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) ont été mis en place à l’échelle locale, au fil des deux dernières décennies. En Bretagne, ils sont aujourd’hui au nombre de 24 et couvrent 99 % de la région. En cohérence avec le schéma directeur (SDAGE), ils impliquent la création d’une Commission Locale de l’Eau (CLE). La CLE intervient à l’échelle d’un bassin versant, territoire dans lequel les eaux pluviales, de ruissellement ou d’infiltration convergent vers la même rivière ou le même fleuve. À l’instar du comité de bassin, la CLE est composée d’acteurs variés. Sur les 44 membres qui s’occupent du SAGE de la baie de Lannion, 23 sont des élus locaux, 13 représentent les professionnels de l’industrie, des associations environnementales et de consommateurs, et 8 sont des représentants de l’État. L’objectif de cette commission locale est d’adapter les mesures mises en place en fonction des caractéristiques du territoire concerné. Ainsi à l’échelle de la Bretagne, sur l’ensemble des actions prévues sur le cycle 2022-2027, 38 % concernent l’agriculture contre seulement 17 % pour les Pays de la Loire. À noter que la Bretagne et les Pays de la Loire sont couverts quasiment à 100 % par des SAGE ce qui est loin d’être le cas dans d’autres régions comme dans le Grand-Est (26 %), en Bourgogne (18 %) ou en Corse (10 %).

Aussi une affaire de collectivités locales

La gestion de l’eau est une affaire de collectivités locales. En baie de Lannion, Lannion Trégor-Communauté (LTC) a été désignée structure porteuse du SAGE et a pour mission d’assurer le suivi de sa mise en œuvre au sein de la Commission locale de l’eau. De plus, les collectivités locales (communautés de communes, agglomérations, métropoles, syndicats d’eau) sont responsables de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement des eaux usées sur leur territoire. Historiquement, elles assuraient elles-mêmes le captage et le traitement de l’eau pour la rendre potable. On parlait de gestion directe ou gestion en régie. Aujourd’hui, nombreuses sont celles qui ont choisi de déléguer une partie ou l’entièreté de ses services à un acteur extérieur. On parle alors de délégation de service public. Différents acteurs peuvent être mobilisés pour assurer la gestion de l’eau tels que les syndicats de l’eau ou des entreprises privées telles que Véolia, la SAUR, BWT ou Suez.

Guewen Renard et Enzo Hesry